비전문가 이지만, 올바른 한국사 재 정립에 역사 연구가, 고고학자 분들의 학술 연구에 도움 되고자 사견을 남기며, 부족한 점은 양해 부탁드립니다.

산스트 크리어 학자 강상원 박사는 세종대왕의 관모중 천손 민족을 표현하는것이 "어진"이며, 하늘과 가장 높이 맞닿은 중국 천산, 곤륜산을 의미한다고(추정?) 이야기 합니다.

*. 세종 대왕 관모에서 " 어진 " 이라는것은 관모의 2개의 봉우리 형태를 말합니다.

한민족의 정체성이 중국 천산, 곤륜산에 유래되었다. 왜곡 해석될수도 있습니다.

그런데 과연 " 어진" 이 천손 민족의 상징이며, 천산, 곤륜산 산봉우리를 의미할까요?

본인이 70-80년대 학창시절 역사공부를 배울때는 "귀" 로 배웠습니다.

백성들의 말소리를 잘듣기 위함 상징적 의미를 가진다고 알고 있었습니다.

개인적으로는, 한반도에서 출발한 빛살무뉘 토기 분포 지역에 (유물 발굴) 연장선에 있는

유럽에서 가장 큰 선사 시대 문명 Vinča Old Europe 기원전 5,500-4,500 년 유물중, 태극문양이 새겨진 "새" 의 얼굴을 가진 인물상과, "새" 형상의 토기 관모 (?) 유물에서 치우 천왕의 관모(?) , 세종대왕의 관모 유래 를 찿아야 하지 않을까? 생각합니다.

"새" 자체는 하늘과 소통하는 영물을 의미하며, 태극문양이 새겨진, "새" 의 얼굴을 가진 인물상은 그자체로, 천손 민족임을 표현 합니다. 또 다른 유물로, "새" 형상의 도자기 관모(?)는 치우천왕 관모, 세종대왕의 관모 동일 연장선에서 해석 할수 있다고 생각합니다.

논점에서 다소 벗어난 사안이지만, 한국 고대사 신라(?)의 관등 제도에 사용된 관등(계급)이름이 다수종류의 새 이름에서 유래되었다는 컨텐츠를 본 기억 있습니다. 재확인이 필요합니다. 그당시 문헌기록, 계급별 관모 형태를 살펴볼 필요가 있어 보입니다.

빈차 문명의 관모(?)와 치우천왕 관모(?), 세종대왕의 관모 형태적 공통점 유사점과 차이점을 이야기 하고자 합니다.

첫째 " 어진" 부분은 두개의 돌출형 형태로 공통점을 가지며, 모양에서는 다소 차이가 있으나

빈차 문화의 관모(?)는 세종대왕의 관모 (귀? 봉우리?) , 치우천왕의 관모 (뿔?) 2가지 특징 모두를 갖고 있습니다. 뿔로 볼수도 있고, 귀 또는 봉우리 로 해석 될수도 있습니다.

둘째, 세종대왕 관모의 중앙 재봉선은 무엇을 의미할까요?

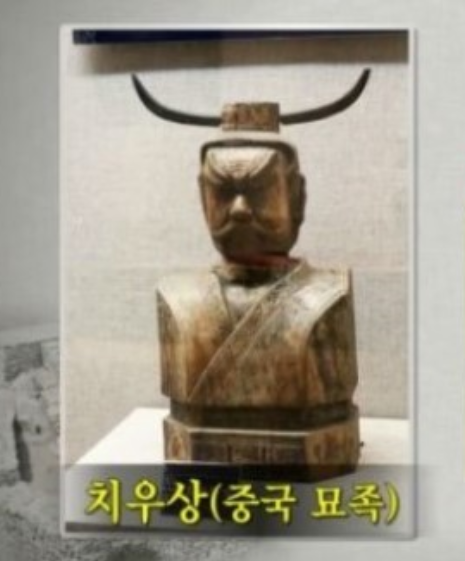

광화문에 있는 세종대왕 동상에도 동일하게 표현되며, 아래 예시 투구를 쓴 치우 천왕 흉상에도 유사 형태로 나타납니다. 감추지 못한 재봉 흔적은 아닙니다.

빈차 문명의 도자기 관모(?)경우 중앙 재봉선 해당 부분은, 새의 부리를 표현합니다.

치우천왕의 관모(?), 세종대왕의 관모(?)로만 보았을때 중앙 재봉선 두줄이 무엇을 의미하는지 알수 없습니다.

세째, 빈차문명의 관모(?)에 새겨진 문양은 한국 토기 고유의 특징을 나타냅니다.

치우 천왕, 세종대왕 또한 한국인의 정체성을 나타내는 상징적 인물이지요.

시간순 으로 보면, 빈차 문명의 관모(?) -> 치우의 관모(?) -> 세종대왕의 관모(?)

인데, 시간적으로 비교적 가까운 빈차문명의 관모와 치우 천왕의 관모는 형태적으로 매우 유사함을 알수 있습니다.

광화문 광장에 세종대왕 관모의 어진은 산봉우리 처럼 보이지 않는군요.

오히려 동물의 귀 처럼 보입니다. 부리 부위에 해당되는 부분 양옆으로 튀어나온 부분은 무엇을 의미할까요? 부리에 물고 있는 곤충처럼 보입니다.

빈차 문명의 새모양 관모(?)와 형태 측면에서는 치우 천왕의 흉상이 가장 유사해 보입니다. 아래 흉상에서는 뿔(?)의 위치는 45에서 위로 올라간 형태인데, 이미지 마다 위치 차이가 있습니다.

묘족의 치우 천왕 흉상

머리에 뿔(?) 달린 사람 - 치우 천왕

- 중 략 -

일반적으로 새의 귀는 없으며, 구멍만 뚫려 있습니다.

예외의 새들중, 박쥐는 검은색을 띄며 귀는 봉우리 처럼 올라와 있습니다.

빈차 문명의 관모(?)형태로만 보면 뿔 또는, 동물의 귀로 보여집니다.

그러나, 치우 관모 유래로 추정되는 현재 묘족의 관모를 보면 크기가 매우 커진것을 알수 있습니다.

일반적으로, 아래 이미지와 같이 "새"의 얼굴을 갖고 있으면서, 사람의 몸을 가진 인물상은 없습니다.

참고 하실내용은 빈차 문명의 특징입니다.

논점에서 벗어난 주제이지만, 아래 새형상의 도자기들이

어떤 새를 의미할까? 생각 갖게 합니다.

상단의 빈차문명의 관모(?)를 해당 새 얼굴의 인물상 머리위에 씌우는것을 생각해볼수 있습니다.

한국인을 유목민의 후손이라고 , 교과 과정에 가르치면서 민족 이동의 역사에 대하여 연구하지 않고, 가르치지 않는것은 자기 모순이지요.

한반도에서 출발한 빛살무뉘 토기(한국 대표하는 고고학 유물)분포를 시간순으로 따라가면 동유럽에 해당 유적을 접하게 됩니다.

고고학적 유물을 통하여 시간 순으로 민족이동의 역사를 밝히는것이 선행되어야 합니다.

유럽 최초의 도시문명 유적 : 쿠쿠테니 트리 필리아 문영 - 태극 문양 토기, 도자기 발굴

: 우크라이나 비중이 50%이상 , 폴란드 일부 , 루마니아, 몰도바 전체에 걸친 방대한 영역

(지리적으로 한국 고대사와 깊은 관련성 가진다는 헝가리(한겨레?), 불가리아(부여?) 인접 지역입니다.)

유럽 최대의 선사시대 유적 : 빈차 문명 - 태극 문양이 새겨진, 새 얼굴을 한 인물상, 관모형 토기 (?) 발굴

: 다뉴브 강을 따라 형성된 신석기 유적

트리필리아 문명 유적과 중복되는 지역도 있습니다.

관련 국내 기사

( 클릭시, 해당 사이트로 연결)

2009-01-11 17:50:13